○新潟大学大学院自然科学研究科高圧ガス製造設備危害予防規程

| (平成16年4月16日院自規程第5号) |

|

目次

第1章 総則(第1条-第4条)

第2章 保安管理組織(第5条-第9条)

第3章 製造設備の運転及び操作に係る保安管理(第10条・第11条)

第4章 施設に関する保安管理(第12条-第14条)

第5章 製造施設の工事及び修理作業に関する保安管理(第15条)

第6章 異常事態に対する措置(第16条-第20条)

第7章 大規模な地震に係る防災及び減災対策(第21条-第23条)

第8章 保安教育及び規程類の周知(第24条-第26条)

第9章 協力会社の保安管理(第27条・第28条)

第10章 規程の作成及び変更の手続(第29条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)第26条第1項の規定に基づき,新潟大学大学院自然科学研究科ヘリウム液化室(以下「製造施設」という。)における高圧ガス製造設備(以下「製造設備」という。)の保安維持に必要な事項を定め,もって高圧ガスによる災害を防止し,学内及び公共の安全を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において使用する用語の意義は,法及び一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)において使用する用語の例によるほか,次に定めるところによる。

(1) 特別規程とは,法により制定することが義務付けられた規程等をいう。

(2) 規程類とは,この危害予防規程並びにこれに基づいて定められた規程,細則,基準及び規格をいう。

(3) 協力会社とは,製造設備に関する工事,保全及び製造等に関連した作業を行う業者をいう。

(規程の位置付け等)

第3条 この規程は,高圧ガス設備の保安維持上必要な事項について,新潟大学大学院自然科学研究科長(以下「研究科長」という。)が関係者と協議して作成し,制定した特別規程であり,製造施設に立ち入る者は,法令に定めるもののほか,この規程を遵守し,高圧ガス製造に係る保安に関する業務の責任者が高圧ガスの製造に係る危害を防止するために行う指示に従わなければならない。

2 この規程は,別に定める保安教育計画と不可分の関係にあり,一体のものとする。

(関連する規程類)

第4条 この規程の細部を明らかにするため,次に定める規程類を定め,これを十分に整備し,また,規程類相互の関連,対象者及び重点を明確にするものとする。

(1) 高圧ガス製造設備保安基準

(2) 高圧ガス製造設備運転基準

(3) 高圧ガス製造設備定期自主検査基準

第2章 保安管理組織

(保安管理組織)

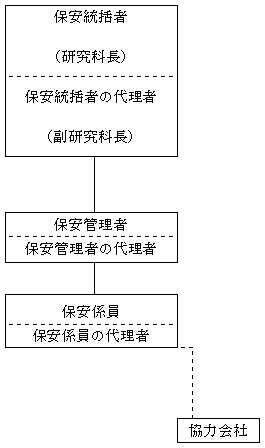

第5条 保安管理の組織は,原則として次のとおりとする。

(1) 保安統括者は,製造施設における高圧ガス製造に係る保安管理の全般を統括する最高責任者とする。

(2) 保安管理者は,保安統括者を補佐し,製造施設における高圧ガスの製造に係る保安管理を行う者とする。

(3) 保安係員は,製造施設における高圧ガスの製造のための設備の維持,製造の方法その他製造に係る保安に関する技術的な事項を管理する者とする。

(4) 製造施設における保安管理組織は,別表第1のとおりとする。

[別表第1]

(保安統括者等の選任)

第6条 研究科長を保安統括者として,副研究科長をその代理者とする。

2 研究科長は,保安統括者を補佐し,製造施設における高圧ガスの製造に係る保安管理を行う者として,製造施設を主に使用する教授の中から保安管理者及びその代理者を選任するものとする。

3 研究科長は,製造施設における高圧ガス製造に係る運転の管理及び作業者の監督を行う者として保安係員及びその代理者を選任するものとする。

4 保安係員及びその代理者は,製造施設を主に使用する職員のうち,製造保安責任者免状の交付を受けた者で,かつ,一般則第66条第3項に定める高圧ガスの製造に関する経験を有する者とする。

5 保安統括者,保安管理者及び保安係員(以下「保安統括者等」という。)の代理者は,保安統括者等が旅行,疾病その他の事故等によりその職務を行うことができない場合に,その職務を代行するものとする。

(保安統括者及び代理者の職務)

第7条 保安統括者は,高圧ガスの製造に係る保安に関する業務を統括管理し,別に定める高圧ガス製造設備保安教育計画に基づき保安教育を実施しなければならない。

2 保安統括者は,学長に対し,製造施設の保安に関する報告及び提案を行い,その指示を受けるものとする。

3 保安統括者は,第4条の規定に基づき必要な規程類を保安係員の助言に基づいて作成し,整備するものとする。

[第4条]

(保安管理者及び代理者の職務)

第8条 保安管理者は,保安統括者の職務を補佐し,保安係員を監督するものとする。

(保安係員及び代理者の職務)

第9条 保安係員は,次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 高圧ガス製造施設の位置,構造及び設備が高圧ガス製造設備保安基準に適合するよう監督すること。

(2) 高圧ガス製造の方法が高圧ガス製造設備運転基準に適合するよう監視すること。

(3) 定期自主検査の実施を監督すること。

(4) 必要な規程類の作成及び整備に関して保安統括者に助言を行うこと。

(5) 災害の発生又はそのおそれがある場合には,定められた基準に基づいて応急措置及び対策を実施すること。

(6) 第11条,第13条及び第14条の規定に基づき,保安に関する記録を作成し,保管すること。

(7) 定期保安検査の実施に立ち会うこと。

(8) 保安教育計画に基づき,保安教育・訓練を実施すること。

(9) 製造施設及び製造の方法についての巡視及び点検を行うこと。

第3章 製造設備の運転及び操作に係る保安管理

(運転及び操作に関する規程類)

第10条 高圧ガス製造設備運転基準は,製造設備の運転及び操作に関する基準として定め,次に掲げる事項を記載したものとする。

(1) 高圧ガス製造装置の系統と機能

(2) 運転操作及び巡回点検

(3) 充填作業

(4) 故障時の処置

(5) 緊急時の処置

(6) 運転,操作等の記録

(運転及び操作の記録)

第11条 製造設備の運転及び操作,高圧ガスの充填その他の高圧ガスの製造に関して保安上必要な事項を記録し,別表第2に定める期間保存しなければならない。

[別表第2]

第4章 施設に関する保安管理

(設備管理の規程類)

第12条 高圧ガス製造設備保安基準及び高圧ガス製造設備定期自主検査基準は,製造設備の保安管理に関する基準として定めるものとする。

2 前項の高圧ガス製造設備保安基準に定める事項は,次のとおりとする。

(1) 設備の位置

(2) 設備の構造及び保安装置

(3) 境界柵及び警戒標

(4) 通報設備及び非常照明設備

(5) 移動式製造設備(タンクローリー車)の停車位置等の基準

(6) 設備の保安管理

(7) 修理工事に関する管理

3 第1項の高圧ガス製造設備定期自主検査基準に定める事項は,次のとおりとする。

(1) 検査項目

(2) 検査の方法,判定及び処置

(設備管理の記録)

第13条 保安に必要な設備管理事項を高圧ガス製造設備保安基準に従って記録し,別表第2に定める期間保存しなければならない。

[別表第2]

(設備検査と記録)

第14条 保安係員は,新潟県知事又は指定保安検査機関が行う保安検査に際して立会い,その指示に基づいて適切な対策を実施するものとする。

2 保安係員は,定期自主検査基準に従って定期自主検査を行い,必要な対策を実施し,それらの記録を作成し,別表第2に定める期間保存しなければならない。

[別表第2]

第5章 製造施設の工事及び修理作業に関する保安管理

(工事を行うときの保安管理)

第15条 保安統括者は,施設の増設又は変更,修理その他の工事を行うときは,工事責任者を定め,計画を立て,関係者と協議し,保安基準に従って作業を行うものとする。

2 保安統括者は,施設の増設又は変更,修理その他の工事を行うときは,増設又は変更の内容その他工事の保安に関する事項を関係者に周知するものとする。

第6章 異常事態に対する措置

(不調及び故障に対する措置)

第16条 保安係員は,運転の不調及び製造設備の故障に対して,作業従事者が運転基準に従った適切な処置ができるようあらかじめ教育,訓練しておかなければならない。

2 保安係員は,不調及び故障の原因を調査し,対策を検討し,適切な処置を行わなければならない。

(事故及び災害に対する措置)

第17条 保安統括者は,事故又は災害等により設備が危険なときに,関係者が運転基準に従った適切な処置ができるようあらかじめ教育,訓練しておかなければならない。

2 保安統括者は,事故又は災害等に対してその状況,原因,処置及び対策等を記録し,別表第2に定める期間保存しなければならない。

[別表第2]

3 保安統括者は,前項の記録内容を検討し,保安技術の向上に資するものとする。

第18条 保安統括者は,研究科が定めた防火管理要項(以下「要項」という。)に基づき,保安係員及び作業従事者を訓練するものとする。

(異常状態に関する記録)

第19条 保安係員は,製造設備の異常の状況,時期,措置,対策等を記録し,保存しなければならない。

2 保安係員は,前項の結果を検討し,保安統括者に報告するとともに,保安技術の向上に資するものとする。

(通報及び連絡)

第20条 保安統括者は,要項に定める火災(他の災害を含む。)発生時の通報網を製造施設等の見易い所に掲示しなければならない。

第7章 大規模な地震に係る防災及び減災対策

(防災体制の確立)

第21条 保安統括者は,国立大学法人新潟大学危機管理規則(平成28年4月28日規則第17号)第11条の規定に基づき,地震発生時における製造施設の防災体制と役割等を定め,関係者に周知しなければならない。

(訓練の実施)

第22条 保安統括者は,大規模地震発生時における情報周知訓練,製造装置の緊急停止措置訓練,避難訓練,避難完了確認訓練,安否確認訓練並びに関係部局,行政機関,近隣住民等との連携を想定した防災訓練及び避難訓練を実施しなければならない。

(その他必要な教育訓練等)

第23条 保安統括者は,前条に定める訓練のほか,次の各号に掲げる訓練等を実施しなければならない。

(1) 製造施設の被災状況に関する関係行政機関への通報訓練

(2) 製造施設の被災状況に関する近隣住民への情報周知訓練

(3) 地震の終息後における製造施設の被害状況確認訓練

(4) 保安にかかる設備等に関する作業手順及び当該設備等の機能が喪失した場合における措置

(5) 製造施設敷地内に避難場所を設けた場合の食糧や必需品の確保状況等の確認

第8章 保安教育及び規程類の周知

(保安教育の計画及び実施)

第24条 保安係員は,別に定める保安教育計画に基づき,作業従事者に対し保安意識の高揚,関係法令及び必要な規程類の周知,保安技術の向上並びに異常状態時における措置について教育及び訓練を行い,実施した結果は記録し,別表第2に定める期間保存しなければならない。

[別表第2]

(事故及び災害対策訓練)

第25条 保安統括者は,事故又は災害等の発生に備え,製造施設及びその周囲の防災訓練を定期的に計画し,実施するものとする。

(危害予防規程等に違反した者の措置)

第26条 保安統括者は,規程類に違反した者を対象とした再教育を特別に実施し,違反再発の防止に努めるものとする。

第9章 協力会社の保安管理

(指導及び監督)

第27条 協力会社の必要が生じた場合には,保安係員は,協力会社の作業基準の作成を指導し,関係する法令,規程類及び保安上必要な事項を周知し,作業の保安について指導,監督しなければならない。

(作業範囲と責任範囲)

第28条 協力会社の保安上の責任範囲を具体的に定め,作業における責任の所在を明らかにしなければならない。

第10章 規程の作成及び変更の手続

(規程の改廃)

第29条 この規程の改廃は,保安係員の助言に基づき,保安統括者たる研究科長が作成し制定する。

2 この規程を変更したときは,法第26条の規定に基づき新潟県知事に届け出なければならない。

附 則

この規程は,平成16年3月16日から施行する。

附 則(平成23年3月4日院自規程第2号)

|

|

この規程は,平成23年3月4日から施行する。

附 則(令和2年8月27日院自規程第3号)

|

|

この規程は,令和2年8月27日から施行する。

別表第1(第5条関係)

保安管理組織図

|

別表第2(第11条,第13条,第14条,第17条,第24条関係)

記録の保存期間

| 項目 | 保存期間 |

| 高圧ガス製造承認(変更承認)申請書 | 設備存続期間 |

| 高圧ガス製造承認(変更承認)証 | 設備存続期間 |

| 完成検査証 | 設備存続期間 |

| 危害予防規程 | 設備存続期間 |

| 危害予防規程届書 | 設備存続期間 |

| 保安統括者(保安係員)選任届書 | 設備存続期間 |

| 保安教育計画 | 設備存続期間 |

| 高圧ガス製造開始届書 | 設備存続期間 |

| 保安検査証 | 設備存続期間 |

| 設備管理台帳 | 設備存続期間 |

| 事故災害記録表 | 設備存続期間 |

| 定期自主検査記録 | 設備存続期間 |

| 保安教育実施記録 | 3年 |

| 充填日誌 | 6年 |

| 運転及び日常点検の日誌 | 1年 |

| 容器授受簿 | 6年 |

| 容器台帳 | 容器使用期間 |