○新潟大学放射線障害防止に関する規程

| (令和元年8月28日規程第126号) |

|

(趣旨)

第1条 この規程は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法律」という。),労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)その他関係法令に基づき,新潟大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素等,放射線発生装置,下限数量以下RI又は電離則に定める電離放射線の使用等による放射線障害(以下「放射線障害」という。)を防止し,もって学内外の安全を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の定義は,法律その他関係法令に規定するもののほか,次のとおりとする。

(1) 放射性同位元素等 放射線同位元素及び放射性同位元素又は放射線発生装置から発生した放射線によって汚染された物をいう。

(2) 下限数量以下RI 放射線を放出する同位元素の数量等を定める件(平成12年科学技術庁告示第5号)に規定する下限数量以下の密封されていない放射線同位元素をいう。

(3) 部局 脳研究所,医歯学総合病院及び研究統括機構をいう。

(4) 事業所 脳研究所附属統合脳機能研究センター,医歯学総合病院並びに研究統括機構共用設備基盤センター放射性同位元素部門五十嵐RI施設及び旭町RI施設をいう。

(5) 部局長 部局の長をいう。

(6) 主任者 法律第34条に規定する放射線取扱主任者をいう。

(7) 代理者 法律第37条に規定する放射線取扱主任者の代理者をいう。

(学長の責務)

第3条 学長は,本学の放射線障害の防止に関する最終責任を負う。

(主任者の任命等)

第4条 事業所に,主任者を1人以上置く。

2 部局長は,第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから指名する者を,主任者の候補者として学長へ推薦するものとする。

3 学長は,前項の推薦に基づき,主任者を任命する。

4 学長は,部局長からの申出があったとき又は必要と認めるときは,主任者を解任することができる。

5 学長は,主任者を任命及び解任したときは,放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「原子力規制委員会規則」という。)第31条に規定する放射線取扱主任者選任・解任届により,任命及び解任した日から30日以内に,原子力規制委員会に届け出なければならない。

6 学長は,主任者の資質の向上を図るため,主任者に法律第36条の2に規定する定期講習を受けさせなければならない。

(代理者の任命等)

第5条 事業所に,代理者を1人以上置く。

2 部局長は,第1種放射線取扱主任者免状を有する者のうちから指名する者を,代理者の候補者として学長へ推薦するものとする。

3 学長は,前項の推薦に基づき,代理者を任命する。

4 学長は,部局長からの申出があったとき又は必要と認めるときは,代理者を解任することができる。

5 学長は,代理者を任命及び解任したときは,原子力規制委員会規則第33条第2項に規定する放射線取扱主任者の代理者選任・解任届により,任命及び解任した日から30日以内に,原子力規制委員会に届け出なければならない。ただし,主任者が旅行,疾病その他の事故により職務を行うことができない期間が30日に満たない場合には,届出を要しない。

(放射性同位元素管理委員会)

第6条 部局長は,事業所の放射線障害の防止に関し必要な事項を審議するため,部局に放射性同位元素管理委員会を設置しなければならない。

(組織)

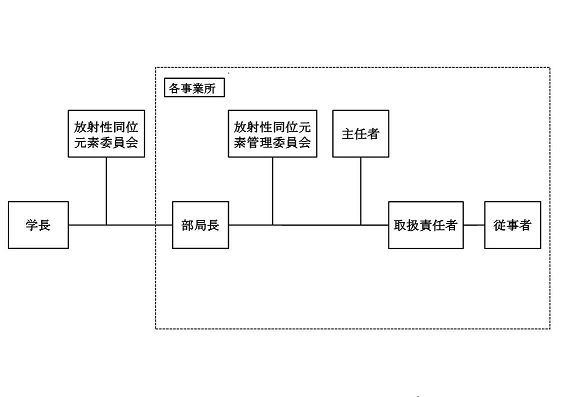

第7条 本学における放射線障害の防止に関する組織は,次のとおりとする。

2 部局長は,前項に規定する者のほか,部局長の下に放射線障害の防止に関し必要な者を置くことができる。

(放射線障害予防規程)

第8条 部局長は,法律第21条に規定する放射線障害予防規程を,事業所ごとに定めなければならない。

2 学長は,事業所の放射線障害予防規程に変更があったときは,原子力規制委員会規則第21条第3項に規定する放射線障害予防規程変更届により,変更の日から30日以内に,原子力規制委員会に届け出なければならない。

(原子力規制委員会への報告)

第9条 学長は,事業所における毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間の放射性同位元素等の管理状況を,原子力規制委員会規則第39条第2項に規定する放射線管理状況報告書により,当該期間の経過後3月以内に,原子力規制委員会に報告しなければならない。

2 部局長は,事業所において原子力規制委員会規則第28条の3に規定する事態が生じたときは,直ちにその旨を学長に報告しなければならない。

3 学長は,前項の報告があった場合は,直ちにその旨を原子力規制委員会に報告し,当該報告後10日以内に文書により,発生の状況及びそれに対する措置について,原子力規制委員会及び関係機関の長に報告しなければならない。

(事故等の報告及び情報提供)

第10条 部局長は,事業所に事故等の報告を要する放射線障害が発生するおそれがあるとき又は発生したときは,直ちに学長へ報告しなければならない。

2 学長は,前項の報告があったときは,次に掲げる事項を本学のホームページに掲載するとともに,報道機関へ情報提供しなければならない。

(1) 事故等の発生日時及び発生場所

(2) 汚染状況等による事業所外への影響

(3) 事故の発生場所において取り扱っていた放射性同位元素等の種類,性状及び数量

(4) 応急措置の内容

(5) 放射線測定器による放射線量の測定結果

(6) 事故の原因及び再発防止策

(7) 問合せ窓口

(業務評価)

第11条 学長は,事業所の放射性同位元素等(下限数量以下RIを含む。)及び放射線発生装置の使用・管理等に係る安全性を向上させるため,放射性同位元素委員会に放射線障害の防止に関する業務評価を実施させるものとする。

2 放射性同位元素委員会は,放射性同位元素委員会が指名する者による事業所の施設検査及び書類審査を年1回以上行い,業務の改善の必要があると認めたときは,その旨を学長へ報告しなければならない。

3 学長は,前項の報告があった場合は,当該部局長に対して業務改善の指示を行わなければならない。

4 前項の指示を受けた部局長は,必要な改善策を実施し,当該内容及び結果を改善報告書により,学長及び放射性同位元素委員会へ報告しなければならない。

(エックス線装置等のエックス線障害の防止)

第12条 定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線を発生する装置及び100万電子ボルト未満のエネルギーを有するエックス線発生装置(診療用エックス線装置を除く。)並びに定格加速電圧が100キロボルト以上の電子顕微鏡の使用による放射線障害の防止に関しては,前条までの規定に関わらず,新潟大学エックス線障害防止に関する規程(令和4年規程第142号)に定める。

(雑則)

第13条 この規程に規定するもののほか,放射線障害を防止するために必要な事項は,別に定める。

附 則

この規程は,令和元年9月1日から施行する。

附 則(令和4年11月28日規程第144号)

|

|

この規程は,令和4年12月1日から施行する。

附 則(令和5年3月28日規程第68号)

|

|

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

附 則(令和6年9月30日規程第66号)

|

|

この規程は,令和6年10月1日から施行し,令和5年4月1日から適用する。