○北見工業大学放射線障害予防規程

| (平成16年4月1日北工大達第169号) |

|

|

(目的)

第1条 この規程は、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号)第21条に基づき、北見工業大学(以下「本学」という。)における63Niを装備した表示付ガスクロマトグラフ用エレクトロン・キャプチャ・ディテクタ(以下「表示付ECD」という。)の取扱管理に関する事項を定め、放射線障害の発生を防止し、あわせて公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は、本学の表示付ECDの取扱及び管理に当たる者に適用する。

(組織)

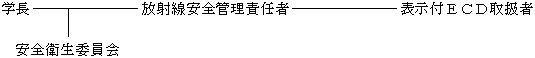

第3条 第1条の目的を達成するため、表示付ECDを取扱う業務については、次の組織によるものとする。

[第1条]

(審議機関)

第4条 放射線障害の発生の防止に関する重要な事項は、安全衛生委員会で審議する。

(放射線安全管理責任者等)

第5条 放射性同位元素等による放射線障害の発生の防止について指導監督を行わせるため、本学の職員の中から放射線安全管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、本学における表示付ECDによる放射線障害の発生防止に関する業務を統轄する。

3 責任者が、旅行、疾病その他の理由によりその職務を行うことができない期間中、責任者の職務を代行させるために、責任者の代理者を置く。

4 責任者及び代理者は、学長が任命する。

(放射線安全管理責任者等の職務)

第6条 責任者は、本学における放射線障害の発生の防止に係る監督に関し、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 放射線障害予防規程の制定及び改廃への参画

(2) 立入検査時の立会

(3) 異常及び事故の原因調査への参画

(4) 学長に対する意見の具申

(5) 関係者への助言、勧告及び指示

(6) その他放射線障害防止に関する必要事項

2 責任者は、表示付ECDの使用、保管、運搬、廃棄の管理を行う。

3 責任者の代理者は、責任者が旅行、疾病その他の理由により不在のときは、その職務を代行しなければならない。

(事務)

第7条 表示付ECDの取扱管理に係る事務は研究協力課において行い、関係法令に基づく届出等、その他関係省庁との連絡等事務的事項に関する業務を行う。

(点検)

第8条 責任者は、表示付ECDの設備、機器等について、別表1に定めるところにより点検を行わなければならない。

[別表1]

2 国等の指示または地震の発生その他施設に異常が発生するおそれのある場合及び学長が必要と認めたときは、必要な事項について臨時に点検を行うものとする。

3 責任者は、前2項の点検の結果を学長に報告するとともに、異常を認めたときは、修理等の必要な措置を講じなければならない。

4 責任者は、設備、機器等について修理等の措置を終えたときは、その結果について学長に報告しなければならない。

(使用)

第9条 表示付ECD取扱者(以下「取扱者」という。)は、責任者の監督の下で表示付ECDを使用しなければならない。

2 取扱者は、使用中に機器の故障その他異常が発生し、又は発生のおそれがある場合は、直ちに機器の使用を中止し、その旨を責任者に報告しなければならない。

(注意事項の掲示)

第10条 責任者は、表示付ECDの取扱いに関する注意事項を機器設置場所近くの目に付きやすい場所に掲示するとともに、「注意・放射性同位元素」のラベルをガスクロマトグラフ本体表面に貼り付けなければならない。

(保管)

第11条 表示付ECDの保管については、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 取扱者は、表示付ECDをガスクロマトグラフから取り外してはならない。

(2) 責任者は、表示付ECDの設置場所を使用していない間は、出入口扉に施錠しなければならない。

(運搬)

第12条 責任者は、表示付ECDを修理、洗浄等のため運搬する必要が生じたときは、次の各号の基準に従って行わなければならない。

(1) 表示付ECDを容器に封入し、運搬の基準に適合した包装とすること。

(2) 表示付ECDを、文部科学省から許可された本学の事業所外において運搬する場合は、前号のほか、関係法令で定める技術上の基準に従って必要な措置を講ずること。

(廃棄)

第13条 責任者は、表示付ECDを廃棄する必要が生じた場合、学長の承認を得た上で、販売業者に引き渡さなければならない。

(危険時の措置)

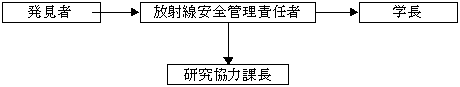

第14条 表示付ECDに関し、地震、火災、運搬中の事故等の災害が起こったことにより放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合の通報は、別表2に定める通報体制により行うものとする。

[別表2]

2 責任者は、前項の通報を受け、又はそれを知った場合には、必要に応じ、直ちに警察官に通報するとともに、学長に報告し、災害の拡大の防止、通報、避難警告等応急の措置を講じなければならない。

3 学長は、前項の事態が生じた場合は、遅滞なく文部科学大臣又は国土交通大臣に届け出なければならない。

(地震等の災害時における措置)

第15条 責任者は、地震、火災等の災害が起こった場合には、表示付ECDの設備、機器等について点検を行い、その結果を、学長に報告しなければならない。ただし、地震時においては、震度4以上を目安に点検を行うものとする。

2 前項の点検において、実施する項目等については、第8条の規定を準用する。

[第8条]

(記録)

第16条 責任者は、表示付ECDの保管、運搬、廃棄及び点検に関する記録を行わなければならない。

2 前項の記録帳簿は、年度毎に閉鎖し、学長の監査を受けなければならない。

3 前項の規定により閉鎖した記録帳簿は、研究協力課において5年間保存しなければならない。

(異常時の報告)

第17条 学長は、表示付ECDの盗取又は所在不明及び放射線障害が発生し又は発生するおそれがあるときは、その旨を直ちに、さらにその状況及びそれに対する処置を10日以内に、それぞれ文部科学大臣に報告しなければならない。

(定期報告)

第18条 学長は、第16条に規定する記録に基づき、毎年4月1日から翌年の3月31日までの期間について放射線管理状況報告書を作成し、当該期間経過後3月以内に文部科学大臣に提出しなければならない。

[第16条]

(放射線施設の新設等の届出)

第19条 放射線施設の新設、拡充又は改廃しようとする者は、予め学長の承認を得なければならない。

(雑則)

第20条 この規程の実施に関し必要な事項は、安全衛生委員会の議を経て、学長が定める。

附 則

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

別表1(第8条関係)

| 点検項目 | 点検細目等 | 年間点検回数 |

| 1)位置等 | ||

| 地崩れ、浸水のおそれ | 事業所内外の地形、崖のよう壁、河川の堤防等の状況、最近の地崩れ・浸水の発生状況 | 1 |

| 周囲の状況 | 事業所の境界線の状況 | 1 |

| 2)しゃへい等 | ディテクタの破損、欠落等の状況 | 2 |

| 3)機器設置施設 | ||

| 耐火性容器 | 容器の耐火性、設置している室の施錠等、容器の固定の措置の状況 | 2 |

| 標識 | 貯蔵容器及び機器設置施設の標識の設置、破損褪色の状況 | 2 |

| 4)その他 | ||

| 注意事項 | 機器設置施設の目につきやすい場所への注意事項掲示の状況(内容、位置等) | 2 |

| ガスクロマトグラフの表面の見やすい箇所への注意事項の掲示状況(内容、位置等) | ||

| 表示 | 表示の有効期限の確認 | 2 |

備考 「年間点検回数」欄の1は1年につき1回以上、2は6月につき1回以上。

別表2(第14条関係)

地震等の受害時における通報体制

|