○大蘇ダム管理規程

| (令和元年7月1日規程第6号) |

|

|

第1章 総 則

(趣 旨)

第1条 この規程は、国営大野川上流土地改良事業によって造成された大蘇ダム(堤体、取水施設、放流施設、電気設備、その他附帯施設を含む。以下「ダム」という。)の操作方法のほか、ダム及び大蘇ダム貯水池(以下「貯水池」という。)の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(管理者の業務)

第2条 ダム管理責任者(以下「管理者」という。)はこの規程の定めるところにより、ダムを管理するものとする。

2 管理者は、部下の職員を指揮監督して、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びにこの規程の定めるところにより、ダム及び貯水池の管理に関する事務を誠実に行わなければならない。

(ダム及び貯水池の諸元等)

第3条 ダム及び貯水池の諸元、その他これに類するダム及び貯水池の管理上参考となるべき事項は、次のとおりとする。

(1) ダム

ア 高さ 69.60m

イ 堤頂の標高 EL679.90m

ウ 洪水吐(側溝越流式)

(イ) 越流頂の標高 EL675.00m

(ロ) 長さ 85.00m

エ かんがい用取水施設(取水用ゲート 多孔式斜樋)

(イ) 規模及び数 鋼製スライドゲート

・ φ900 6門

・ φ1100 1門(緊急放流管兼用)

(ロ) 個々のゲートの開閉の速さ 1分につき0.3m

オ 放流設備(下流河川放流施設)

(イ) 河川維持用放流ゲート(ジェットフローゲート)

(一) 規模及び数 内径φ150mm 1門

(二) 個々のゲートの開閉の速さ 1分につき0.05m

(ロ) 緊急用放流ゲート(ジェットフローゲート)

(一) 規模及び数 内径φ850mm 1門

(二) 個々のゲートの開閉の速さ 1分につき0.05m

カ 設計洪水量 660㎥/s

(2) 貯水池

ア 集水(直接)地域の面積 26.00(13.50)㎢

イ 湛水区域の面積 0.28㎢

ウ 最大背水距離 3.2km

エ 設計洪水位 標高677.40m(水位計による表示677.40m)

オ 常時満水位 標高675.00m(水位計による表示675.00m)

カ 最低水位 標高648.00m(水位計による表示648.00m)

キ 有効貯水容量 3,890,000㎥

(3) 取水口

熊本県阿蘇郡産山村大字山鹿字大蘇2085番地先(大蘇ダム)

(4) 取水量

かんがい用水の取水等の期間、水量及び方法等については、国営大野川上流土地改良事業水利使用規則に定められたものにより行うものとする。

(洪水及び洪水時)

第4条 この規程において「洪水」とは、貯水池への流入量(以下「流入量」という。)が29㎥/s 以上であることをいい、「洪水時」とは洪水が発生しているときをいう。

(洪水警戒時)

第5条 この規程において「洪水警戒時」とは、熊本県阿蘇市又は産山村に大雨警報が発せられ、その他洪水が発生する恐れが大きいと認められるに至った時から、これらの警報が解除され、又は切り替えられ、かつ洪水の発生する恐れが少ないと認められるまでの間で、洪水時を除く間をいう。

(貯水位の算定方法)

第6条 貯水池の水位(以下「貯水位」という。)は、多孔式斜樋に併設する水位計(以下「貯水池内水位計」という。)の読みに基づいて算定するものとする。

(流入量の算定方法)

第7条 貯水池への流入量(以下「流入量」という。)は、次の各号に従って算定する。

(1) 平川頭首工からの導水による流入量は、導水路に設置された電波式水位計の読みに基づいて算定する。

(2) 自己流域からの流入量は、これを算定すべき時を含む一定の時間における貯水池の貯水量の増分と、当該一定の時間における貯水池からの延べ放流量との合算量を、当該一定の時間で除して算定したものを平川頭首工からの導水量との差引で算定する。

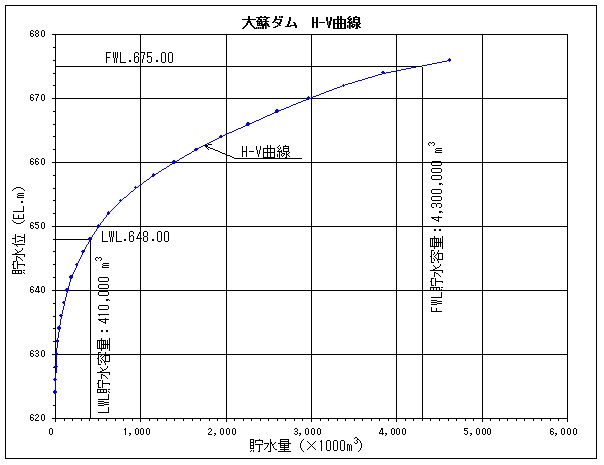

(3) 前項の貯水量の増分は、同項の一定の時間が始まる時及びこれが終わる時における貯水位に対応する貯水量を、別図第1により求め、これを差引計算して算定するものとする。

別図

第2章 ダム等の管理の原則

第1節 流水の貯留及び放流の方法

(流水の貯留の条件等)

第8条 貯水池における流水の貯留は、国営大野川上流土地改良事業水利使用規則に定められたものにより行うものとする。

(放流の開始及び放流量の増減の方法)

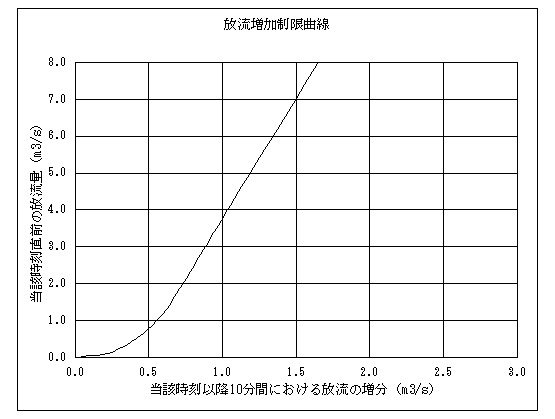

第9条 放流設備からの放流は、下流の水位の急激な変動を生じないように別図第2に定めるところによってしなければならない。

別図第2

(ダムから放流することができる場合)

第10条 ダムの放流設備からの放流は、次の各号の一に該当する場合に限り行うことができる。

(1) 下流における他の河川の使用のため必要な河川の流量を確保する必要があるとき

(2) 第8条の規定により貯水池から放流するとき

[第8条]

(3) ダム及び貯水池内の施設又は工作物の点検又は整備を行うため、特に必要があるとき

(4) その他やむを得ない必要があるとき

(取水量等の測定)

第11条 かんがい用水の取水及び貯留制限流量は、第3条(4)及び第8条に規定する取水量等の範囲内で行うものとする。

2 かんがい用水と貯留制限流量は一括して取水した後、かんがい用送水管(φ1100mm)と河川維持放流管(φ200mm)に分水を行い、各々の放流管に設けられた超音波流量計によってその流量を測定するものとする。

第2節 放流の際にとるべき措置等

(放流の際の関係機関に対する通知)

第12条 法第48条の規定により行う関係機関に対する通知は、ダムの洪水吐からの越流、放流設備からの放流(以下「ダム放流」という。)により、下流河川の水位が急激に上昇する恐れがある場合に、ダム放流開始(ダム放流の中途におけるダム放流量の著しい増加を含む。)の少なくとも1時間前に別表第1(一)欄に掲げる関係機関に対して、河川法施行令(昭和40年政令第14号、以下「令」という。)第31条の規定により行うものとする。

| 区分 | 通知の相手方 | 通知の方法 | ||

| 名称 | 担当機関の名称 | |||

| (1) | 熊本県知事 | 熊本県阿蘇地域振興局土木部維持管理調整課 | FAX送信 | 0967-22-4370 |

| 電話確認 | 0967-22-1119 | |||

| 産山村長 | 産山村役場経済建設課 | FAX送信 | 0967-25-2864 | |

| 電話確認 | 0967-25-2211 | |||

| 阿蘇警察署長 | 阿蘇警察署警備係 | FAX送信 | 0967-22-5110 | |

| 電話確認 | 0967-22-5110 | |||

| (2) | 九州地方整備局長 | 大分河川国道事務所河川管理課 | FAX送信 | 097-546-4796 |

| 電話確認 | 097-544-4167 | |||

2 前項の通知をするときは、九州地方整備局長(以下「局長」という。)に対しても、別表第1(二)欄に掲げるところにより行うものとする。

(放流の際の一般に周知させるための措置)

第13条 法第48条の規定による一般に周知させるため必要な措置は、ダム地点から大利川合流地点(ダム下流約5.5km)までの区間についてとるものとする。

2 令第31条の規定による警告は、別表第2に掲げるサイレン及び警報車の拡声機により、それぞれ次に掲げる時期に行うものとする。

| 警報局名 | 警報局の位置 | サイレン及びスピーカーの構造又は能力 |

| 大蘇ダム警報局 | 阿蘇郡産山村大字山鹿字大蘇地内 | モーターサイレン 0.75kw

スピーカー 50w×下流2台 |

| 第1警報局 | 阿蘇郡産山村大字山鹿字赤川地内 | モーターサイレン 0.75kw

スピーカー 50w×上下流各2台 |

| 第2警報局 | 阿蘇郡産山村大字山鹿字上山鹿地内 | モーターサイレン 0.75kw

スピーカー 50w×上下流各2台 |

| 第3警報局 | 阿蘇郡産山村大字山鹿字法線寺地内 | モーターサイレン 0.75kw

スピーカー 50w×上下流各2台 |

| 第4警報局 | 阿蘇郡産山村大字山鹿字岩下地内 | モーターサイレン 0.75kw

スピーカー 50w×上下流各2台 |

| 第5警報局 | 阿蘇郡産山村大字山鹿字孫藤地内 | モーターサイレン 0.75kw

スピーカー 50w×上下流各2台 |

| 第6警報局 | 阿蘇郡産山村大字大利字川原地内 | モーターサイレン 0.75kw

スピーカー 50w×上下流各2台 |

(1) ダム地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流開始の約30分前に約5分間

(2) ダム地点以外の地点に設置されたサイレンによる警告にあっては、ダム放流により当該地点における下流河川の水位の上昇が開始されると認められる時の約30分前に約5分間

(3) 警報車の拡声機による警告にあっては、前項の区間に含まれる各地点について、ダム放流により当該地点における下流河川の水位の上昇が開始されると認められる時の約15分前

(ダムの操作に関する記録の作成)

第14条 ダムの放流設備を操作した場合には、次の各号に掲げる事項(その開閉がダムからの放流を伴わなかったときは、第1号及び第2号に掲げる事項)を記録しておかなければならない。

(1) 操作の理由

(2) 開閉したゲートの名称、各回の開閉を始めた時刻及びこれを終えた時刻並びにこれを終えた時におけるその開度

(3) ゲートの各回の開閉を始めた時及びこれを終えた時における貯水位、流入量及びダム放流量

(4) ダム放流に係る最大ダム放流量が生じた時刻及び最大ダム放流量

(5) 法第48条の規定による通知(第12条第2項の規定による警告を含む)の実施状況

2 洪水吐から越流している場合においては、次の各号に掲げる事項を記録しておかなければならない。

(1) 毎時の貯水位及び越流量

(2) 最大越流量が生じた時刻及び最大越流量

(3) 必要に応じて前項第5号に定める事項

(観測及び測定等)

第15条 法第45条の規定による観測又は測定すべき事項は、国営大野川上流土地改良事業水利使用規則に定められたものにより行うものとする。

2 前項のほか、その他ダム又は貯水池について異常かつ重大な状態が発生していると疑われる事情があるときは、すみやかにダムの状況に関するものの測定及び観測しなければならない。

3 法第45条の規定による観測及び測定の結果は記録しておかなければならない。

(点検及び整備等)

第16条 ダム及び貯水池並びにこれらの管理上必要な機械,器具及び資材は、定期及び時宜によりその点検及び整備を行うことにより、常時良好な状態に維持しなければならない。

特に、洪水又は地震その他これに類する異常な現象でその影響がダム又は貯水池に及ぶものが発生したときは、その発生後すみやかに、ダム及び貯水池の点検(貯水池付近の土地の形状の変化の観測及びダムに係る地山からにじみ出る水の量と貯水位との関係の検討を含む。)を行い、ダム又は貯水池に関する異常な状態が早期に発見されるようにしなければならない。

(地震発生後のダムの臨時点検及び報告)

第17条 次に該当する地震が発生したときは、発生後において直ちに別表第3の1の事項について臨時点検を行い、別表第1(二)欄に掲げる関係機関に対して通報するとともに、点検後速やかに別表第3の2により報告しなければならない。

(1) 熊本地方気象台において発表された震度観測点である南小国町赤馬場、産山村山鹿及び阿蘇市波野で震度階4以上である地震

(2) ダムの基礎地盤に設置した地震計により観測された地震動の最大加速度が25gal以上である地震

(異常かつ重大な状態に関する報告)

第18条 ダム又は貯水池に関する異常かつ重大な状態が発見された場合は、直ちに別表第1(二)欄に掲げる関係機関に対し、その旨を報告しなければならない。

第3章 洪水における措置に関する特則

(洪水警戒時における措置)

第19条 洪水警戒時には、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 最大流入量その他流入量の時間的変化を予測すること

(2) 洪水時において、ダム及び貯水池を適切に管理することができる要員を確保すること

(3) ダムを操作するために必要な機械及び器具(受電及び受電した電気の使用のための電気設備並びに予備電源設備を含む。)、法第45条の観測施設、法第46条第2項の通報施設、令第31条の規定により警報するためのサイレン及び警報車、夜間に外で洪水時における作業を行うため必要な照明設備及び携帯用の電灯その他洪水時におけるダム及び貯水池の管理のため必要な機械、器具及び資材の点検及び整備を行うこと

(4) 気象官署が行う気象観測の成果を的確かつ迅速に収集すること

(5) 局長及び熊本県知事に対し、別表第1欄に掲げる関係機関に、法第46条第1項の規定による通報をすること

(6) 河川法施行規則(昭和40年建設省令第7号)第27条の規定の例により、ダムの操作に関する記録を作成すること

(7) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

(洪水時における措置)

第20条 洪水時においては、前条第1号、第4号及び第5号に掲げる措置のほか、次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 法第49条の規定による記録を作成すること

(2) その他ダム及び貯水池の管理上必要な措置

(異例の措置)

第21条 管理者は、この規程に定めない事項を処理しようとするときは、あらかじめ阿蘇市長、産山村長、竹田市長(以下「市村長」という。)の承諾を得なければならない。ただし、非常事態の発生により緊急に措置を要するものについては、この限りでない。

洪水警戒体制を維持する必要がなくなったと認められる場合には、これを解除しなければならない。

2 前項ただし書きの場合は、事後すみやかに市村長に報告するとともにその後の措置についての指示を受けなければならない。

附 則

この規定は、令和2年4月1日から施行する。