○広島大学放射性同位元素等管理規則

| (平成16年4月1日規則第70号) |

|

広島大学放射性同位元素等管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は,放射性同位元素等の規制に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法律」という。)及び広島大学学則(平成16年4月1日規則第1号)第18条の規定に基づき,広島大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素並びに放射線発生装置並びに放射性同位元素によって汚染された物並びに下限数量以下RI並びに下限数量以下RIによって汚染された物の取扱い及び管理並びに特定放射性同位元素の防護措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 放射性同位元素 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で,放射線を放出する同位元素の数量及び濃度がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量及び濃度を超えるものをいう。

(2) 放射線発生装置 放射性同位元素等の規制に関する法律施行令(昭和35年政令第259号)第2条に規定する放射線発生装置をいう。

(3) 放射性同位元素等 放射性同位元素,放射線発生装置及び放射性同位元素によって汚染された物をいう。

(4) 下限数量以下RI 放射線を放出する同位元素及びその化合物並びにこれらの含有物(機器に装備されているこれらのものを含む。)で,放射線を放出する同位元素の数量がその種類ごとに原子力規制委員会が定める数量以下のものをいう。

(5) 下限数量以下RI等 下限数量以下RI及び下限数量以下RIによって汚染された物をいう。

(6) 特定放射性同位元素 放射性同位元素であって,その種類及び密封の有無に応じて原子力規制委員会が定める数量以上のものをいう。

(7) 使用施設 放射性同位元素又は放射線発生装置の使用をする施設をいう。

(8) 貯蔵施設 放射性同位元素を貯蔵する施設をいう。

(9) 廃棄施設 放射性同位元素及び放射性同位元素によって汚染された物を廃棄する施設をいう。

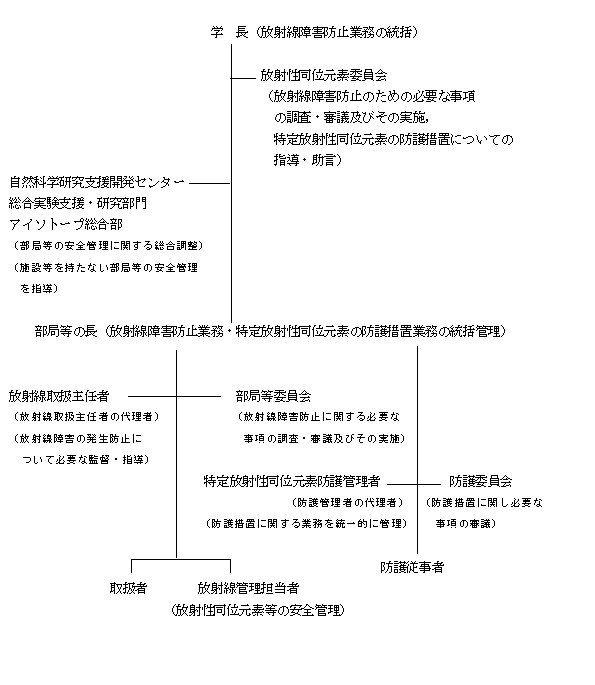

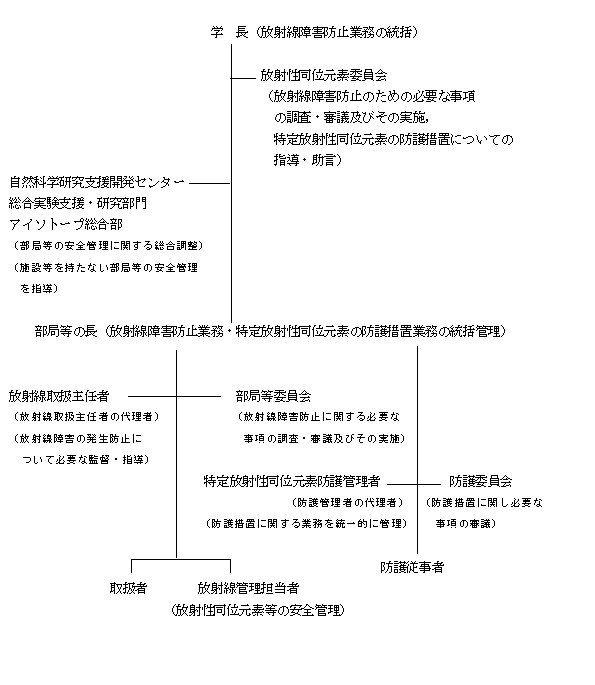

(組織)

第2条 本学における放射線障害の防止に関する管理組織は,別図のとおりとする。

[別図]

(放射性同位元素委員会)

第3条 本学において,放射線障害防止のため必要な事項を調査・審議し,特定放射性同位元素の防護措置について指導・助言する機関は,広島大学放射性同位元素委員会(以下「委員会」という。)とする。

2 委員会は,次に掲げる委員で組織する。

(1) 自然科学研究支援開発センター総合実験支援・研究部門アイソトープ総合部長

(2) 放射性同位元素等を取り扱う部局等(以下「取扱部局等」という。)が,それぞれその放射線取扱主任者のうちから推薦する者1人

(3) 環境安全センターが,その専任教員のうちから推薦する者1人

(4) その他学長が必要と認める者

3 委員は,学長が任命する。

4 第2項第2号,第3号及び第4号の委員の任期は,2年とし,4月1日に任命することを常例とする。ただし,4月2日以降に任命された場合の任期は,その任命の日から起算して1年を経過した日の属する年度の末日までとする。

5 第2項第2号,第3号及び第4号の委員の再任は,妨げない。

6 委員会に委員長を置き,第2項の委員のうちから学長が指名する。

7 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名した委員が,その職務を代行する。

(自然科学研究支援開発センター総合実験支援・研究部門アイソトープ総合部)

第4条 自然科学研究支援開発センター総合実験支援・研究部門アイソトープ総合部は,部局等の安全管理に関し総合調整を行うものとする。

2 自然科学研究支援開発センター総合実験支援・研究部門アイソトープ総合部は,使用施設,貯蔵施設又は廃棄施設(以下「施設等」という。)を持たない部局等の安全管理を指導するものとする。

(部局等委員会)

第5条 取扱部局等に,当該部局等における放射線障害の防止に関する必要な事項を調査・審議し,その適切な実施を期するため,部局等委員会を置く。

2 部局等委員会に関し必要な事項は,当該部局等が定める。

(放射線取扱主任者等)

第6条 放射線取扱主任者(放射線取扱主任者の代理者を含む。)(以下「取扱主任者」という。)は,法律に規定する放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから,当該部局等の長の推薦に基づき,学長が任命する。取扱主任者を解任する場合は,当該部局等の長からの解任理由に基づき,学長が解任する。

2 取扱主任者は,取扱者(放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号。以下「府令」という。)第1条に規定する放射線業務従事者をいう。以下同じ。)に適切な指示を与えるほか,必要に応じ監督・指導を行うとともに,当該部局等の長に対し,放射線障害の防止のための意見を具申することができる。

3 取扱部局等の長は,必要と認めたときは,取扱主任者の職務を補佐させるため,法律に規定する放射線取扱主任者の資格を有する者のうちから,部局等ごとに放射線取扱副主任者を置くことができる。

4 取扱部局等の長は,取扱主任者に,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める期間ごとに,原子力規制委員会の登録を受けた者が行う取扱主任者の資質の向上を図るための講習(以下「定期講習」という。)を受けさせなければならない。

(1) 取扱主任者であって取扱主任者に選任された後定期講習を受けていない者(取扱主任者に選任される前1年以内に定期講習を受けた者を除く。) 取扱主任者に選任された日から1年以内

(2) 取扱主任者(前号に掲げる者を除く。) 前回の定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内

(取扱主任者の意見の尊重)

第7条 取扱部局等の長は,放射線障害の防止のための措置の実施について,取扱主任者の意見を尊重しなければならない。

(放射線管理担当者)

第8条 放射性同位元素等の安全管理を行うため,取扱部局等ごとに放射線管理担当者を置き,当該部局等の長が任命する。

2 放射線管理担当者の業務については,当該部局等が定める。

(特定放射性同位元素防護管理者)

第8条の2 特定放射性同位元素防護管理者(特定放射性同位元素防護管理者の代理者を含む。)(以下「防護管理者」という。)は,特定放射性同位元素の取扱いの知識その他について原子力規制委員会規則で定める要件を備える者のうちから,特定放射性同位元素を取り扱う部局等(以下「特定取扱部局等」という。)の長の推薦に基づき,学長が任命する。防護管理者を解任する場合は,当該部局等の長からの解任理由に基づき,学長が解任する。

2 防護管理者は,特定放射性同位元素の防護に関する業務を統一的に管理するものとする。

3 特定取扱部局等の長は,必要と認めたときは,防護管理者の職務を補佐させるため,法律に規定する特定放射性同位元素防護管理者の資格を有する者のうちから,部局等ごとに特定放射性同位元素副防護管理者を置くことができる。

4 特定取扱部局等の長は,防護管理者に,次の各号に掲げる者の区分に応じ,当該各号に定める期間ごとに,原子力規制委員会の登録を受けた者が行う防護管理者の資質の向上を図るための講習(以下「防護管理者定期講習」という。)を受けさせなければならない。

(1) 防護管理者であって防護管理者に選任された後防護管理者定期講習を受けていない者(防護管理者に選任される前1年以内に防護管理者定期講習を受けた者を除く。) 防護管理者に選任された日から1年以内

(2) 防護管理者(前号に掲げる者を除く。) 前回の防護管理者定期講習を受けた日の属する年度の翌年度の開始の日から3年以内

(防護従事者)

第8条の3 防護従事者は,特定放射性同位元素の在庫の確認,防護措置に係る機器の点検等特定取扱部局等の防護措置に係る業務を行う。

2 前項に規定するもののほか,防護従事者の業務に関し必要な事項は,当該部局等が定める。

(特定放射性同位元素防護委員会)

第8条の4 特定取扱部局等に,当該部局等における防護措置に関し必要な事項を審議するため,特定放射性同位元素防護委員会(以下「防護委員会」という。)を置く。

2 防護委員会に委員長を置き,防護管理者をもって充てる。

3 前項に規定するもののほか,防護委員会に関し必要な事項は,当該部局等が定める。

(施設等の新設及び改廃等)

第9条 取扱部局等の長は,施設等を新設又は改廃しようとするときは,全学的見地から検討する必要があると認める場合は,あらかじめ委員会に報告し,了承を得た上で,関係機関への手続を行わなければならない。

2 取扱部局等の長は,施設等の新設又は改廃が完成し,又は完了したときは,その旨を委員会に報告しなければならない。

3 府令第1条に定められた管理区域(以下「管理区域」という。)の設定及び改廃については,第1項の規定を準用する。

4 部局等の長は,管理区域外で非密封下限数量以下RI等(密封されていない下限数量以下RI及び密封されていない下限数量以下RIによって汚染された物をいう。以下同じ。)を使用する場所(以下「管理区域外使用区域」という。)を設定し,又は改廃しようとするときは,あらかじめ委員会に報告の上,その了承を得なければならない。

5 第1項及び前2項に定める施設等の新設又は改廃及び管理区域又は管理区域外使用区域の設定又は改廃の報告は,次に掲げる事項について書面で行うものとする。

(1) 施設等名

(2) 部局等の長又は当該施設等の管理運営に関する業務を総括する者(以下「管理責任者」という。)の職氏名

(3) 連絡者の配属又は所属氏名

(4) 施設等(新設・改修・廃止),管理区域(設定・変更・廃止)及び管理区域外使用区域(設定・変更・廃止)の該当区分及びその目的又は理由

(5) 施設等の平面図

(6) 使用予定核種及び年間使用予定数量

(7) 予定予算措置

(8) 予定タイムスケジュール

6 前項の報告は,予算要求の時点で行うものとする。

7 委員会は,必要がある場合は,当該部局等の長に対し報告に関する説明又は資料の提出等を求めることができる。

(施設等の維持・管理)

第10条 取扱部局等の長は,当該部局等の施設等の構造及び設備が法令に定められた技術上の基準に適合するように維持・管理しなければならない。

(施設等の調査・点検)

第11条 取扱部局等の長は,施設等の適正な管理と放射性同位元素等の安全管理状況を調査するため,取扱部局等ごとに別に定める検査表の項目に従って毎年1回以上定期的に自主検査を行わなければならない。

2 取扱部局等の長は,前項の検査結果等に基づき,放射線管理状況報告書を毎年4月1日を始期とする1年間について作成し,学長に報告しなければならない。

3 取扱部局等の長は,放射線管理状況の調査のため,毎年1回以上取扱部局等の施設等及び帳簿・記録等について,自主検査に係る検査表(別記様式第1号。以下「自主検査に係る検査表」という。)に掲げる項目に従って自主検査を行い,その結果を委員会に報告しなければならない。

4 委員会は,前項の結果を学長に報告するとともに,施設等の修理・改善等の措置を講ずる必要がある場合は,当該施設等の部局等の長に勧告することができる。

5 委員会は,委員を指名し,指定した取扱部局等の施設等に毎年1回以上立ち入らせ,帳簿・記録等により,自主検査に係る検査表に掲げる項目に従って重点自主検査を行わせるものとする。

6 委員は,前項の結果を当該部局等の長に報告するものとする。

(定期報告)

第12条 学長は,前条第2項の報告書を当該期間の経過後3月以内に原子力規制委員会に提出しなければならない。

(業務の評価・改善)

第13条 学長は,取扱部局等における放射性同位元素等及び放射線発生装置の使用・管理等に係る安全性を向上させるため,委員会に放射線障害防止に関する業務の評価(以下「業務の評価」という。)を毎年1回以上実施させるものとする。

2 委員会は,取扱部局等から提出された自主検査に係る検査表(取扱部局等が業務の評価に必要と判断する資料を含む。)に基づき,各施設等の業務の評価を実施し,その結果を当該取扱部局等に通知しなければならない。

3 前項の結果の通知を受けた取扱部局等の長は,必要な改善を実施するとともに,改善の結果について委員会に報告しなければならない。

4 委員会は,取扱部局等における改善の結果を学長に報告しなければならない。

(取扱者等の登録の申請)

第14条 取扱者(非密封下限数量以下RI等を使用する者を含む。)は,あらかじめ使用する部局等の取扱主任者を経て配属又は所属する部局等の長に放射線取扱者登録承認申請書(別記様式第2号)による登録の申請をしなければならない。

2 前項の場合において,取扱者が取扱部局等以外の者であって施設等を持たない部局等で使用するときは,自然科学研究支援開発センターの取扱主任者を経るものとする。

(登録した部局等以外の部局等における放射性同位元素等及び非密封下限数量以下RI等の使用)

第15条 前条により登録した部局等以外の部局等において放射性同位元素等を使用する者は,放射性同位元素等使用承認申請書(別記様式第3号)を提出するものとする。

2 前条により登録した部局等以外の部局等において非密封下限数量以下RI等を使用する者は,前項の規定を準用する。

(放射性同位元素,放射性同位元素によって汚染された物又は非密封下限数量以下RI等の受入れ,払出し)

第16条 取扱者は,放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を部局等内に受入れ,又は部局等外に払出す場合は,その都度放射性同位元素等受入れ・払出し承認申請書(別記様式第4号)を取扱主任者を経て当該部局等の長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 取扱者は,非密封下限数量以下RI等を管理区域外使用区域へ払出し,又は管理区域外使用区域から受入れる場合は,前項の規定を準用する。

3 放射性同位元素又は放射性同位元素によって汚染された物を払出し,又は受入れる場合は,放射性同位元素等払出し書(別記様式第5号)及び放射性同位元素等受入れ書(別記様式第6号)を当該部局等間で取り交わすものとする。

4 非密封下限数量以下RI等を払出し,又は受入れる場合は,前項の規定を準用する。

(下限数量以下RI等の管理等)

第16条の2 下限数量以下RI等を使用する部局等の長は,その管理・監督等を行うため,当該部局等に取扱責任者を置くものとする。

2 非密封下限数量以下RI等を使用する部局等の長は,その取扱いについて必要な事項を定めなければならない。

3 密封された下限数量以下RIを使用する部局等の長は,毎年1回以上,密封下限数量以下RI管理状況報告書(別記様式第7号)を作成し,その管理状況を学長に報告しなければならない。

(健康診断)

第17条 部局等の長は,第14条により登録を申請した者及び取扱者に対して,健康診断を実施しなければならない。

[第14条]

2 健康診断の方法は,問診及び検査又は検診とする。

3 前項に定める問診は,特別定期健康診断問診票(放射性同位元素等取扱者用)(別記様式第8号)によるものとする。

4 健康診断の結果は,保健管理センターが定める特別定期健康診断票に記録するものとする。

(放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対する措置)

第18条 部局等の長は,健康診断を行った医師及び取扱主任者の意見に基づいて,放射線障害を受けた者又は受けたおそれのある者に対し,その程度に応じ,取扱時間の短縮及び取扱いの制限等の措置を講ずるとともに,必要な保健指導を行うものとする。

2 部局等の長は,過度の被ばくを受けた者が生じた場合は,その原因を調査し,適切な措置を講ずるとともに,学長に報告しなければならない。

(地震等の災害時における措置)

第19条 取扱部局等の長は,地震,火災,河川の氾濫その他の施設等に影響を及ぼすおそれのある災害が起こった場合は,当該部局等の長が定める項目について点検を行い,その結果を記録するとともに,遅滞なく,その旨を学長に報告しなければならない。

(危険時の措置)

第20条 学長は,放射性同位元素等に関し,地震,火災,河川の氾濫その他の災害が起こったことにより,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのある旨の報告を受けた場合及び取扱部局等が講じた応急の措置について報告を受けた場合は,遅滞なく,原子力規制委員会及び関係機関の長へ届け出なければならない。

2 前項によるもののほか,危険時の措置は,当該部局等の長の定めるところによる。

(異常時の報告)

第21条 学長は,次の各号のいずれかに該当する事態の発生の報告を受けた場合は,その旨を直ちに,その状況及びそれに対する措置を10日以内に原子力規制委員会及び関係機関の長へ報告しなければならない。

(1) 放射性同位元素等及び下限数量以下RI等の盗取又は所在不明が生じたとき。

(2) 放射性同位元素等が異常に漏えいしたとき。

(3) 取扱者について実効線量限度又は等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき。

(4) 前3号のほか,放射線障害が発生し,又は発生するおそれのあるとき。

(情報の提供)

第22条 取扱部局等の長は,施設等において法律第31条の2の規定に基づき原子力規制委員会に報告を要する事故等が発生した場合には,学長に報告した上で,取扱部局等の定める方法により広く学外に情報を提供するものとする。

2 取扱部局等の長は,外部に提供する情報の内容を学長に報告するものとする。

(具申事項)

第23条 委員会は,管理区域又は施設等において放射線障害の生ずるおそれがあると認めたときは,学長に対し,立入禁止又は閉鎖等必要な措置について具申するものとする。

2 委員会は,前項の具申をした場合は,直ちに当該部局等の長に対し,その旨通知するものとする。

(部局等における規程)

第24条 取扱部局等における放射線障害の防止に関し必要な事項は,あらかじめ委員会の承認を得て,当該部局等の長が放射線障害予防規程に定めるものとする。

2 特定取扱部局等における特定放射性同位元素の防護措置に関し必要な事項は,当該部局等の長が特定放射性同位元素防護規程に定めるものとする。

(雑則)

第25条 この規則に定めるもののほか,放射性同位元素等及び下限数量以下RI等の取扱い及び管理に関し必要な事項は,委員会の議を経て,別に定める。

附 則

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年2月15日規則第9号)

|

|

この規則は,平成17年3月1日から施行する。

附 則(平成18年3月10日規則第11号)

|

|

1 この規則は,平成18年3月10日から施行し,この規則による改正後の広島大学放射性同位元素等管理規則(以下「新規則」という。)の規定は,平成17年6月1日から適用する。

2 取扱部局等の長は,新規則第6条第4項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる者の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日までに,この規則の施行の際現に取扱主任者に選任されている者に最初の定期講習を受けさせなければならない。

(1) 平成7年3月31日以前に選任された取扱主任者 平成18年3月31日

(2) 平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間に選任された取扱主任者 平成19年3月31日

(3) 平成14年4月1日以後に選任された取扱主任者 平成20年3月31日

附 則(平成18年3月31日規則第45号)

|

|

この規則は,平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日規則第80号)

|

|

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成20年2月19日規則第24号)

|

|

1 この規則は,平成20年2月19日から施行する。

2 この規則の施行の際現に第3条第2項第3号又は第4号の委員である者の任期は,この規則による改正後の広島大学放射性同位元素等管理規則第3条第4項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

附 則(平成21年11月24日規則第129号)

|

|

この規則は,平成21年11月24日から施行する。

附 則(平成22年8月26日規則第123号)

|

|

この規則は,平成22年8月26日から施行する。

附 則(平成24年3月30日規則第55号)

|

|

この規則は,平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成28年4月1日規則第94号)

|

|

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年8月9日規則第184号)

|

|

この規則は,平成28年8月9日から施行する。

附 則(令和元年5月1日規則第52号)

|

|

1 この規則は,令和元年5月1日から施行する。ただし,第1条,第1条の2第2号及び第6条第2項の改正規定は,令和元年9月1日から施行する。

2 この規則による改正後の広島大学放射性同位元素等管理規則の規定(第1条,第1条の2第2号及び第6条第2項の規定並びに別記様式第2号から第7号までの令和の元号に係る部分を除く。)は,平成31年4月1日から適用する。

附 則(令和元年9月6日規則第143号)

|

|

この規則は,令和元年9月6日から施行し,この規則による改正後の広島大学放射性同位元素等管理規則の規定は,令和元年9月1日から適用する。

附 則(令和2年1月9日規則第1号)

|

|

この規則は,令和2年1月9日から施行し,この規則による改正後の広島大学放射性同位元素等管理規則の規定は,令和元年11月1日から適用する。

附 則(令和2年4月8日規則第61号)

|

|

この規則は,令和2年4月8日から施行し,この規則による改正後の広島大学放射性同位元素等管理規則の規定は,令和2年4月1日から適用する。

附 則(令和4年8月8日規則第131号)

|

|

この規則は,令和4年9月1日から施行する。

附 則(令和5年3月16日規則第29号)

|

|

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

附 則(令和6年4月1日規則第85号)

|

|

この規則は,令和6年4月1日から施行する。

附 則(令和6年10月23日規則第128号)

|

|

この規則は,令和6年11月1日から施行する。

別図(第2条関係)

広島大学における放射線障害の防止に関する管理組織